|

UN ESPAGNOL PRISONNIER DES ALLEMANDS

CHAPITRE PREMIER : L'INVASION

À Valenciennes. - La mobilisation. - La guerre - Départ des troupes. – Les anglais. – Enthousiasme. - Les premières rumeurs. - Les premiers Allemands. - Exécutions. - Incidents. - Ma prison.

Je vais relater, sans effet littéraire, parce que je suis un simple ouvrier, mais en essayant de rendre mon histoire aussi impartiale, claire et complète que possible, tout ce qui m'est arrivé depuis le début de la guerre européenne jusqu'à ce que, enfin libre, je mette les pieds sur le sol espagnol.

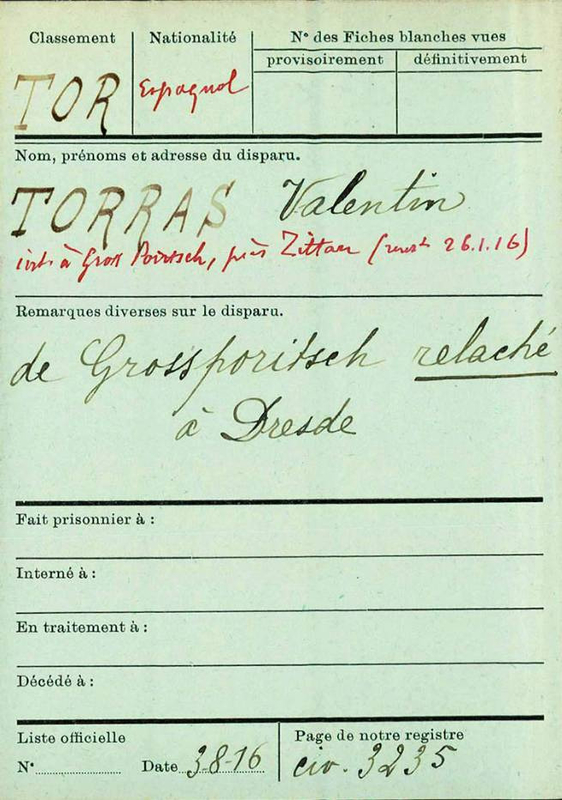

Je m'appelle Valentín Torras y Glosa, je viens de Manresa, dans la province de Barcelone. J'ai plus de trente-six ans.

Mon travail est celui de mécanicien. Je travaillais à Valenciennes, une ville de la Flandre française, près de la frontière belge, dans l’usine Cail*. J'étais heureux. J’étais bien payé, ils me considéraient beaucoup et j’avais déjà économisé quelques milliers de francs. Qui m'aurait dit que je passerai de ce modeste bien-être aux horreurs des camps de prisonniers de guerre allemands !

À Valenciennes, il y avait quatre ou cinq autres Espagnols. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé et s'ils ont participé à mon triste sort ou si l'ennemi les a respectés.

J’allais travailler tous les matins à Denain par le train de Valenciennes. Je rentrais à mon logement dans l'après-midi. Le dimanche, on faisait des excursions aux environs. Tout le pays était m’était donc familier

À la fin du mois de juillet, des rumeurs alarmantes ont commencé à circuler. Les journaux ont publié des colonnes serrées de dépêches qui parlaient de la probabilité d’une conflagration. Les gens ont discuté de la nouvelle, mais ne semblait pas alarmés à l'extrême. On se souvient des incidents d’Agadir et des déserteurs de Casablanca et on croyait que la diplomatie réglerait les différends. Il y avait du travail, de l'abondance, de la prospérité, de la paix. L'été était magnifique. Tout respirait le calme. La Belgique voisine a travaillé et s'est amusée, comme toujours. Les estaminets* ont fait de bonnes affaires. La récolte était excellente. Comment imaginer que dans quelques jours toute la région serait traversée par d'innombrables armées ennemies ?

Dans les ateliers où je travaillais, les ouvriers, pour la plupart des pacifistes, disaient que le monde ne serait pas si fou au point de se détruire sans raison. Les plus instruits ont compté les causes apparentes de la querelle, les meurtres de Serajevo, ultimatum autrichien à la Serbie. Cependant, pas même les télégrammes dans lesquels on rendait compte du bombardement de Belgrade ne leur faisaient croire que la guerre approchait.

Le 2 août, le bruit du canon a surpris Valenciennes. Les gens lisaient les avis de mobilisation et ne commentent guère. Beaucoup de gens se sont serré la main en silence. Les femmes avaient les yeux mouillés.

Les cafés étaient remplis. Des milliers d’habitants se sont rassemblés aux portes de la caserne où était logé le 127ème régiment d'infanterie. Il a été déclaré que cette unité devrait partir pour l'Est.

Car je dois dire que personne n'a supposé que la neutralité belge serait violée. Ils faisaient des prévisions sur la résistance de la barrière orientale. On cherchait des cartes de Lorraine dans les librairies. Dans les estaminets*, les taverniers donnaient des leçons de géographie aux buveurs agités. Ensuite, j'ai su que les places fortes de Verdun, Toul, Epinal et Belfort devraient être attaqués par les Allemands si les Français ne se précipitaient pas pour prendre l'offensive.

J'ai naturellement participé à l'opinion des autres. Je pensais que si les choses tournaient mal, je pourrais aller en Belgique, pays neutre, avec mes économies et attendre que la tempête passe. Et pourtant, c'est en Belgique la foudre allait frapper !

Le 3 août, le gouvernement a lancé une proclamation selon laquelle la mobilisation n'était pas une guerre. Il y avait encore de l'espoir. Toutes les usines, bien que dépourvues d'une partie de leur personnel, continuèrent à fonctionner. La tranquillité matérielle était absolue.

Mais le 4, on apprend que l'Allemagne déclare la guerre à la France. Et l'esprit de la population s'est transformé. J'ai remarqué que l'inquiétude, l'agitation, remplacent une décision froide. Il faut finir* : on l'a entendu partout. C'est une phrase qui était dans toutes les bouches.

Les principales usines et entreprises de Valenciennes ont accepté d'aider les femmes et les mères des personnes mobilisées. La mesure a été très appréciée et les soldats sont partis un peu plus heureux parce qu'ils savaient qu'en leur absence, ils auraient du pain.

Le régiment no. 127 acclamé dans tout Valenciennes est parti par le train. Je n'ai pas vu cet adieu parce que j'étais encore au travail ; mais ils m'ont dit que c'était émouvant, et on comprend que c'était le cas.

Les Allemands qui étaient à Valenciennes et qui n’étaient pas partis en juillet - nous avons remarqué que beaucoup d’entre eux, ceux qui étaient en âge de combattre, ont progressivement disparu au cours de la seconde moitié de ce mois - ont un délai de quarante-huit heures pour régler leurs affaires et regagner leur patrie. Personne n’était le moins du monde désagréable avec eux. Certains étaient très contrariés car ils vivaient à Valenciennes.

Du 4 au 10 il ne s’est absolument rien passé. Mais l'attaque allemande sur Liège a alarmé beaucoup de monde. La tempête n’éclaterait pas en Lorraine ? Les Allemands penseraient-ils vraiment à passer par le nord et à nous attaquer ?

Le 10, le général Percin, gouverneur militaire de Lille, ordonna à tous les étrangers, à l'exception des Belges et des Anglais, de quitter la région frontalière du nord et de se diriger vers Saint-Loup (Manche). Donnant la date limite du 14. C’est pourquoi j’ai pris mes dispositions de voyage ; mais une délégation de neutres se rendit à Lille, s'entretint avec Percin et obtint que la mesure soit rapportée. Percin a permis aux étrangers de bonne conduite qui avaient leur propre argent ou un travail assuré dans les maisons de Valenciennes de rester dans cette ville. Seuls les indigents ou sans occupation stable devraient aller à Saint-Loup.

Le 18 août, il y eut un grand tumulte dans la ville parce que les Anglais approchaient. Ils ont eu une magnifique réception. On leur a jeté des fleurs, on leur a donné du chocolat, du tabac, de la bière. Ils ont été applaudis et acclamés. C'étaient des hommes forts, rasés, rouges, de grande taille, à l'air calme et bon enfant. Ils étaient admirablement équipés. Ils n'ont montré aucune émotion. Ils ont fait une excellente impression.

Du 18 au 20 deux divisions d'infanterie sont arrivées, soit plus de 30.000 soldats. Les chefs, très élégants, ont beaucoup dépensé. Le 20, ils sont tous partis pour la Belgique. Pas un seul Britannique n'a été revu à Valenciennes, car après la bataille de Mons, les troupes de French se sont retirés vers Cambrai.

Le 24, je suis allé en vélo au pont Jacob, à la gare. Rencontre avec deux compagnies du 26ème territorial. Les soldats semblaient très fatigués, mais pas abattus. Ils m'ont avoué qu'ils se retiraient de Condé devant la pression d'une brigade de 5 000 Allemands. Ils parlaient de revenir plus nombreux.

Quand je suis rentré à Valenciennes, j'ai relaté ma rencontre. Personne ne voulait me croire. Comment les envahisseurs étaient-ils si proches ? Cependant, il n'a pas fallu longtemps pour savoir que je disais la vérité.

Le soir, le maire de Valenciennes à harangué la foule depuis un balcon de la mairie. En résumé, il a déclaré qu'il n'y avait pas de danger, car le lendemain, il y aurait 20.000 Anglais à Valenciennes. Le brave homme avait tort. Le lendemain, il y avait à Valenciennes, non pas 20.000 Anglais, mais 40.000 Allemands. Ce n'était pas exactement pareil.

L'entrée des Teutons à Valenciennes ? Je m'en souviendrai tant que je vivrais. Il était sept heures et demie du matin du 25 août. Le bruit du canon avait été entendu très loin pendant la nuit. Soudain, quatre coups de canons d’affilée nous ont fait comprendre que les envahisseurs arrivaient. Ces quatre obus - à balles - avaient été tirés sur quatre immeubles propriété de l’administration postale. Ils ont causé des dégâts matériels, mais je ne sais pas s'il y a eu des victimes.

Après cette annonce peu rassurante ont commencé à passer des colonnes d'hommes gris avec des casques. Les gens les regardaient derrière les fenêtres. Il n'y avait presque personne dans les rues.

Comme à Valenciennes nous n'avions pas de soldat, les Allemands n'ont pas trouvé la moindre résistance. Ils se sont installés dans des bâtiments publics et ont publié des affiches dans un français relatif, menaçant de terribles représailles s’ils étaient dérangés. La population a souffert en silence la loi de la guerre.

À neuf heures du matin, il y eut une horrible tragédie au dehors. Il y a une ville très agricole au sud de Valenciennes appelée Quérénaing. La distance est d'environ trois kilomètres. Quelques retardataires anglais et une brigade errante du 26ème territoire s'y étaient réfugiés. Il n'y avait pas quatre-vingts hommes. L'officier qui les avait en charge, ayant aperçu, sur la route venant de Valenciennes, des patrouilles allemandes, sortit des charrettes de la ville et les retourna sur le pont de chemin de fer pour que les Allemands, arrêtés par l'obstacle, perdent du temps. Je connais très bien le site. La route est en bas et la voie ferrée est en hauteur, sur une rampe.

L’avant-garde teutonne est arrivée. Ils ont été suivis par des batteries de petit calibre. Les franco-anglais ont résisté un peu de temps sous la protection des charrettes. Puis ils sont partis pour Le Cateau et les Allemands ne les ont pas beaucoup poursuivis.

Mais un détachement de Teutons entra dans Quérénaing et découvrit les noms et adresses des propriétaires des charrettes. Ceux-ci ne s'étaient pas enfuis, à cause des brefs combats dont j'ai parlé, vous ne pouviez pas voyager sur la route sans recevoir une balle. Ils étaient en ville en attendant que le calme soit rétabli. Cela les a perdus. Les Allemands les ont tous tués - 20 hommes et 2 femmes - malgré leurs cris, leurs larmes et leurs supplications. L'exécution s'est déroulée contre le mur d'un château* appartenant à un commandant à la retraite, qui se trouvait à une centaine de mètres des dernières maisons de Quérénaing. Puis, tout le village a été incendié à une vitesse étonnante. Le maire était malade et n’a pu quitter son lit à temps. Il a été brûlé vif.

Nous avons appris tout cela à Valenciennes parce que les survivants de Quérénaing se sont réfugiés dans la ville, où on les secourut comme on pouvait. J'ai parlé à l'un des fugitifs, qui m'a dit qu'il était très choqué que les Allemands aient respecté le château* du commandant à la retraite que j’ai mentionné.

Mais deux jours plus tard, ce château* a été saccagé sur l'ordre d'un colonel allemand qui, si je me souviens bien, s'appelait Kentzel, ou quelque chose du genre. Tous les meubles ont été mis dans des voitures et envoyés en Belgique.

Le 25 août, le maire de Valenciennes a publié une proclamation recommandant l'ordre absolu afin que la ville et ses habitants ne soient pas punis. L'avertissement n'était pas nécessaire.

Il a commencé à passer, à partir du 26 août, d’innombrables colonnes de troupes de toutes armes, infanterie, cavalerie, artillerie, ingénieurs, pontonniers, mitrailleuses. C'était une marée humaine qui couvrait les champs et les routes. Comme j'étais neutre, je suis allé dans les environs pour voir le passage des armées allemandes. J'étais très calme et j'étais intéressé par le spectacle. Bien sûr, à l'intérieur, j'ai fait vœu pour le triomphe de la France, pays où je gagnais mon pain et pour lequel j'avais de l'affection.

Les soldats allemands, en passant par Valenciennes, chantaient leurs hymnes guerriers, de préférence Deutschland über alles et la Garde sur le Rhin. Ils ont crié : "Allons à Paris". Ils semblaient sûrs du triomphe.

Un jour, j'étais devant chez moi au Faubourg de Paris. Un capitaine marchait devant une compagnie. Il a regardé la plaque de ma rue et m'a dit en passant : "C'est encore loin Paris ?

— Deux cent vingt kilomètres, Capitaine, répondis-je avec étonnement.

— Mais ne sommes-nous pas en banlieue parisienne ? Dit-il en montrant le panneau de rue.

— Non, nous sommes à Valenciennes - dis-je encore plus surpris. - C'est le nom de la rue.

Il haussa les épaules d'un geste de doute et s'en alla. Je suis entré dans ma maison, faisant diverses réflexions.

Je me souviens aussi qu'un général qu'on disait être un prince, en passant par Valenciennes, a jeté aux enfants des poignées de monnaie allemande. Il leur dit : "Vous voyez que l'Allemagne est généreuse !"

Tous les entrepôts ont été vidés avec méticulosité et ordre. Ils ont commencé le pillage par ceux dont les propriétaires s'étaient enfuis, mais ont ensuite continué avec les autres. Le peuple, résigné, attend le retour des Français et de leurs alliés.

On savait que Maubeuge, place forte de la frontière, près de Valenciennes, résistait au dur siège des Allemands. Mais le 7 septembre, à une heure de l'après-midi, des soldats de sa garnison sont arrivés près de Valenciennes.

Ils ont dit que Maubeuge avait capitulé et qu'eux-mêmes et d'autres avaient réussi à s'échapper. Ils ont demandé s'il y avait beaucoup d'Allemands à Valenciennes. On leur a répondu qu'il n'y avait qu'un détachement de 200 hommes, mais qu'à chaque instant des troupes allemandes arrivaient de Belgique.

J'estime qu'environ 2 000 soldats de Maubeuge se sont échappés avec des canons. Ils ont pris la direction de Douai. Un peloton d'entre eux a tendu une embuscade près d'Orchies et a fait feu contre une voiture où un général allemand et ses assistants. Les Allemands se sont vengés en abattant de nombreux habitants de cette ville. Ils ont dit que les coups de feu avaient été tirés par eux et non par des soldats réguliers.

À cette époque également, les Allemands avaient abattu le prêtre des habitants de Maing. Maing est très proche de Valenciennes. Le pauvre marchait avec son vélo sur la route. Une sentinelle l'arrêta. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux. La vérité est qu’une patrouille a emmené le prêtre à l’église Notre Dame de Valenciennes. Il a passé deux jours enfermé dans sa sacristie. Un prêtre catholique allemand allait lui tenir compagnie. Il croyait que rien ne lui arriverait à Valenciennes, mais il a été condamné à mort pour espionnage. Le malheureux se rendait à Valenciennes quand il a été arrêté, pour faire quelques courses et se renseigner auprès de plusieurs amis. Le maire a demandé sa grâce, qui lui a été refusée, et la sentence a été exécutée.

Un après-midi, au Faubourg du Poirier, j'ai été témoin de l'incident suivant. Un officier allemand faisait du vélo. Il a cassé une roue et l'officier a commencé à jurer dans sa propre langue. Soudain, il s'est calmé. Il avait vu un petit garçon s'approcher, pédalant vigoureusement. Il s'est approché de lui, l'a arrêté, l'a forcé à descendre, a pris le vélo et a laissé celui qui était cassé derrière lui. Mais le garçon a commencé à pleurer et à dire que la bicyclette n'était pas la sienne, qu'il devrait la payer, qu'il manquait d'argent, que son père le frapperait. Je me suis approché pour le réconforter, quand j'ai entendu un grand bruit. C'est l'officier qui revenait, monté sur le vélo du garçon. Je pensais que, ému par son désespoir, il allait le lui rendre. Mais les choses se sont passées différemment.

Quand il était tout près, il a crié en français : "La ferme, Apache." Et il lui a tiré dessus avec un revolver. Le petit garçon est tombé par terre. La balle lui avait traversé le bras. Je suis venu l'aider. Pendant ce temps l'officier était parti, toujours à vélo. Je ne l'ai jamais revu.

Le 23 septembre, un avion français a survolé Valenciennes. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues et sur les places. Il y a eu des applaudissements, des acclamations. C'était un délire patriotique qui pouvait coûter très cher, car la garnison allemande s'inquiétait, sortait et pointait ses fusils vers les groupes. Quelques notables sont intervenus et il n'y a pas eu de catastrophe. L'avion a été perdu de vue, après avoir largué quatre bombes sur la gare, où il y avait mouvement de trains militaires allemands.

Trois jours plus tard, mon malheur a commencé. Le 26, à cinq heures et demie de l'après-midi, je suis retourné à mon logement au Faubourg de Paris. Je n'ai pas dit que j'étais le seul invité chez une veuve.

Peu après avoir été enfermé dans ma chambre, allongé sur mon lit, j’ai entendu frapper à la porte de la rue, frapper fort. Je ne savais pas pourquoi j'étais si alarmé. Sans aucun doute, les intuitions sont réelles.

Un officier allemand est entré accompagné d'une patrouille. Et entre lui et moi il y eut le dialogue suivant en français:

— Êtes-vous un mécanicien ?

— Oui monsieur. J'ai travaillé à la maison Cail.

— Bien. Nous avons besoin de vous. Venez avec moi

— Pour quoi faire ?

— Je n'ai pas à donner d'explications.

— Excusez, monsieur l'officier. Je suis citoyen d'un pays neutre,

— Ça n'a pas d'importance. Nous voulons que vous travailliez à la gare, où un atelier de réparation de locomotives a été installé.

— Je ne peux pas vous obéir. Je suis Espagnol. L'Espagne n'est en guerre avec aucun pays. Laissez-moi ici. Vous trouverez d'autres travailleurs.

L'officier était enragé. Nul doute qu'il n'était pas habitué à trouver de la résistance.

"Vous n'êtes pas espagnol", cria-t-il avec colère. Vous êtes français.

— Je suis espagnol et je vais le prouver.

J'ai ouvert une malle et sorti mes papiers. Ils étaient en ordre. L'officier a regardé d’un bout à l’autre.

— D'accord, dit-il après quelques instants. Nous allons faire l'inventaire de tout cela.

Mes deux malles étaient ouvertes, j'avais mes vêtements, mes économies et quelques bijoux modestes. Le tout pouvait valoir environ 4 500 francs. L'officier a dicté et l'un des soldats a écrit. Ensuite, il a gardé tous mes documents, l'argent que j'avais dans mes poches et mon inventaire, et a répondu:

— Nous allons l'envoyer dans votre pays par la Suisse. Suivez nous Nous allons vous emmener à la gare.

— Et mes malles ? Dis-je avec une petite appréhension.

— Elles seront également conduites à la gare. Mes hommes vont les porter.

Ce fut ainsi. J’ai dit au revoir à la logeuse. Heureusement je ne lui devais rien. Je lui avais donné un peu d’argent à l’avance et j’avais encore quelques francs.

A pied par les rues de Valenciennes nous arrivons à la gare. Les soldats nous ont suivis avec les deux malles.

Il faisait déjà nuit lorsque nous sommes entrés sur le quai. L'officier m'a laissé avec ses hommes et est parti avec mes documents.

C'était long Les coffres avaient été placés côte à côte, près d'un mur. Moi, assis sur un banc, j'ai pensé que je verrai bientôt l’Espagne.

Ma conscience ne m'a pas accusé d'avoir mal agi en refusant de réparer des locomotives pour l'Allemagne. Tout d'abord, j'étais espagnol et les Allemands ne pouvaient pas me faire de mal légalement. De plus, j’étais dégoûté de faire quoi que ce soit contre la France, une nation où j'avais confortablement gagné ma vie. Enfin, je croyais, comme tout le monde, que d'ici la fin de l'année, il y aurait la paix. Je voulais garder mon emploi de mécanicien chez Cail. Mais si les Valenciennois me voyaient travailler pour les Allemands, les aider à réparer des locomotives, ils me détesteraient, ils me considéreraient comme un ennemi, et après la paix, la vie deviendrait impossible pour moi, non seulement dans la ville, mais dans la région entière.

Je pensais à toutes ces choses quand deux officiers se sont approchés. L'un d'eux était celui qui s'était présenté l'après-midi à mon logement. L'autre est un inconnu.

Le premier m'a pointé du doigt et a dit au second quelques mots en allemand, que, bien sûr, je ne comprenais pas. En même temps, il lui a donné un morceau de papier.

— Et mes papiers ? Et mes malles ? ai-je dit.

— Tout vous sera rendu à la frontière suisse. Suivez l'officier, répondit celui qui m’avait appréhendé dans l'après-midi.

Et il s'est éloigné à grands pas. Puis il s'est retourné et m'a crié d'une voix ironique : Bon voyage ! Il s'est perdu dans l'ombre qui enveloppait une grande partie de la gare. Je ne l'ai jamais revu. Je ne connais pas son nom, s'il est encore en vie.

L'autre officier m'a ordonné de le suivre, et ensemble nous sommes montés à bord d'un train de voyageurs, complètement vide, qui était sur le point de partir. Nous n'avions pas de billet, et ce n'était pas nécessaire. Personne ne nous l'a demandé.

Je n'avais peur de rien. J'étais convaincu que le lendemain, au plus tard, je serais en Suisse. Cependant, j'étais inquiet pour les malles et j'ai demandé à l'officier ce qu'elles étaient devenues.

— Tes malles ? - répondit-il. - Je ne sais rien du tout. Mon compagnon en aura pris soin.

Le train a démarré. A chaque gare, il a fait des arrêts de plusieurs heures. J'avais faim et soif, mais je n'osais pas bouger. Fatigué, je me suis endormi. Quand je me suis réveillé, il faisait déjà jour et j'étais à Mons. L'officier était descendu. D'une fenêtre je l'ai cherché à travers la gare. Je devais le retrouver immédiatement, car il avait mes documents et je manquais de ressources. |

Hilfs-Verein

Hilfs-Verein

A.6.A.

A.6.A.

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F4%2F1%2F41494.jpg)

/image%2F0963005%2F20240303%2Fob_c39abe_i264x31.jpg)